发展:植根于进化思路的概念

发展的理念出现在 1945 年后许多殖民地政治独立初期。 这一时期标志着欧洲殖民帝国体系的正式结束。 众所周知,殖民主义并没有创造出正式整合的地方经济,也没有创造出资源充足的人类基础设施来处理被殖民者的健康、教育甚至识字。 此外,各种殖民政权常常构建出严重问题的民族认同。 在政治独立的那一刻,新国家面临的主要问题之一是:它将如何处理欧洲殖民项目的所有遗产? 从许多以前被殖民的人的角度来看,政治独立作为一个真正的非殖民化项目意味着设计一个可能的未来,以满足其人民最深切的愿望。

另一方面,在许多前殖民国家内部,出现了一种围绕发展提出具体主张的话语。 到 1950 年代和 60 年代初,冷战正在进行中,地缘政治围绕着苏联共产主义与自由资本主义展开。 WW Rostow 的 经济增长阶段:非共产主义宣言 成为思考发展的一个占主导地位的概念框架,发展主要关注经济增长,是通过自由市场经济的运作构成的。

我们中的许多人将这种经济学形式称为经济思维的“镜像”方法。 它忽略了新独立国家的经济和社会状况,似乎更关心这些前殖民地将采取的地缘政治立场。 在将发展视为一个历史概念时,需要简要回顾其出现的历史基础,以及关于什么是“发展”的框架论据、辩论和实践。

许多新独立的国家都遵循这种“镜像发展”模式。 然而,很明显,许多前殖民地的经济和社会生活结构需要重新思考。 这是由这些新独立国家的政治人物和思想家所做的,这已从历史故事中抹去。 我想提及两个人:第一个是朱利叶斯·尼雷尔(Julius Nyerere),他关于发展与自由之间关系的大量著作已被遗忘。 他认为,对于 1960 年代和 70 年代的坦桑尼亚来说,创造可持续经济生活的关键是该国有能力养活自己,并通过让所有坦桑尼亚人识字来改变教育体系。 他还明确表示,“发展”是关于自由和做人的。 第二个人物是迈克尔·曼利,作为一个政治思想家和政治人物,他经常提出“发展”是关于人类平等和自由的观点。 对于曼利和尼雷尔来说,发展的一个关键方面需要改变世界经济秩序。 在这方面,他们成为联合国的核心人物,倡导所谓的新国际经济秩序。

因此,在所有关于什么是发展的辩论中,新独立国家出现了一系列反对纯粹机械经济社会观的论点和概念。 占主导地位的观点围绕一个国家的特点和基于所谓“先进”国家的经济模式绘制发展图。 或者,一些新独立国家的思想和实践传统提出了平等、自由和不同地缘政治秩序的概念。 对于尼雷尔来说,发展已经意味着“人类发展”。

现在,现在不是昨天,虽然昨天影响着现在的轮廓,那么所谓的“以人为本的发展范式”会是什么样子?

尽管它围绕着人类能力或能力的概念,但我认为有些方面确实缺失了,因为这个概念框架植根于某种进化思路,这可以追溯到探索经济与经济不同的方式。另一个然后设定“先进”、“欠发达”和“发展中”的类别。

有人可能会问:我们如何强调“人”而不是“发展”? 在我看来,今天这意味着重新思考人类生活本身以及人类生活在这个星球上的可持续性。 换句话说,虽然在政策层面,当然有必要有不同的选择,但在概念层面,我们今天面临着关于我们创造的人类生活形式的基本问题。 各种形式的不平等蹂躏世界; 我们面临着气候变化的潜在灾难性影响; 我们面临着人类生命的脆弱性,现在需要仔细和认真地思考我们作为人类是什么,以及我们已经成为什么。 人类发展的问题不仅仅是关于所谓的“不发达国家”,而是关于我们作为一个物种生活在这个星球上的问题。

与此一致,当我们这样思考时,就会出现第二组问题,这与自由经济学带来各种技术进步的想法有关,这些进步往往伴随着非同寻常的不平等形式。 在我看来,即使一个人将健康问题(这是一项人权)或教育问题(另一项人权)分开,即使从人类能力的角度思考,也有必要超越这些框架,思考什么情况实际上首先限制了这些能力。

不平等:相互联系和结构差异的动态

很明显,作为人类,引用加勒比思想家西尔维娅温特的话,我们是“叙述者”,这意味着我们生活在语言中。 这意味着我们需要开始对我们当代生活的各种形式提出批判性问题,并摆脱对某种进化过程的叙述,这种过程预计将把我们带到某个地方——一个没有被精确定义的地方。

因此,关键问题是:21 世纪人类在这个星球上的生活是什么? 在过去的几年里,人们要求被当作人对待以及要求尊严的抗议活动让我感到震惊。 我们需要问自己,这些宣言是什么意思? 他们在告诉我们什么? 我们还需要以深刻的方式思考不平等问题,因为这是一个与自由问题密切相关的问题:思考个人自由意味着什么? 这个问题不仅仅依赖于对“能力”的某种依恋。 相反,它是关于我们拥有的一系列关系——我们之间以及与国家之间的关系。 所以,人们应该问:我们需要什么样的“治理”和规则来让人们参与影响他们自己生活的决策? 这样做意味着我们开始思考不同形式的民主。 在我的工作中,我一直在争论政治的核心不是政治投票权,这种权利很重要,也需要捍卫:此时此刻,政治的核心在于尝试新的的形式 共同联想,这直接链接到团结的形式。 团结的形式非常重要,因为它们让我们能够探索不同的做法,这些做法不是仇外心理,不是由种族观念驱动,也不是由父权观念驱动,而是由某种理解驱动的,我们都以某种方式联系在一起,一个社会就是关于这些联系的。 弗朗茨·法农 (Frantz Fanon) 的作品中有一个非凡的短语,他是一位关于人类生活和自由可能性的重要思想家。 在 20 世纪中叶写作时,法农问道:“当时我的自由不是为了建立你的世界而给予我的吗?” 换句话说,我们面临的一个问题是在我们之间建立一套不同的关系,一种考虑到殖民历史,但同时寻求建立不同的生活基础的问题。 在这方面,我认为思考精英权力是如何运作的,以及权力、不平等形式、统治和自由之间的关系是很重要的。

人类发展:朝什么方向发展?

我的论点是,我们需要摆脱对人类发展的理解,这种理解植根于对人类生活的某种经济理解,并且属于对所有这些类别进行某种历史投资的类别。 我认为可以肯定地说,我们与生物圈有关的部分问题是由于我们认为我们是地球的主人,我们可以屈服于我们的意志。 当然,我们可以从历史上追溯到各种欧洲启蒙运动中的具体思想。 我们还需要将这种对地球掌控的理解映射到殖民实践创造财产观念和粗鲁的功利主义(坦率地说是不科学的)科学观的方式。

与此密切相关的是一个问题:进步的真正含义是什么? 我们是说进步是对宇宙的某种掌握,对技术的掌握,还是说进步是我们彼此建立某种关系和团结的能力? 我们不需要重新思考进步的意义吗?

在过去的几百年里,我们对人类意义的特殊概念基本上是围绕着一些人所说的 同性恋者: 人类主要是经济动物。 这是一个框架,在这个框架中,个人的竞争和自身利益凝结成一个利润统治一切的社会体系。 我认为,这种特殊的概念对地球和人类生活都是灾难性的。 无论我们是在北方还是南方,这个概念都从根本上推动了我们。 它还创造了某种男性气质。 事实上,性别问题以及父权制如何发挥作用,成为思考任何新概念的核心。 除此之外,人类生活的主要概念和实践也受到种族类别的影响。 自殖民时期以来,种族主义被巩固为人类等级划分的一种形式,一直是人类生活的一个重要特征。 现在重要的是开始讨论我们是什么,而不是作为一个身份问题:讨论不是关于某种固定的人性,而是关于什么 我们可能会成为,我们的集体责任是什么,以及它们如何受到物质供应、经济生活、技术变革和人工智能的挑战。

尽管应对健康、教育、贫困和政治参与等挑战至关重要,但此类讨论需要以重新思考我们作为人类的身份为基础。 事实上,这种重新构建可以提升其他至关重要的维度:我们与生物圈和地球其他居民的关系,以及我们在新技术系统中的角色和位置。

做人是什么?

我想说,做人就是有能力去创造,有能力重新创造自己,并以一定的自由来做到这一点,不是一种固定和冻结的自由,而是一种不断从人类视野中浮现出来的自由。那些不自由的人。 我还要强调,我们不是孤立的个体,实际上是社会存在。 因此,作为人的问题总是与创造力的可能性和人的问题有关。 做 事物,但始终与他人平等。

由于 COVID-19,我们现在发现自己所处的这种特殊情况向我们展示了保持社交距离的挑战有多大(除了使世界上许多人难以相处的社会和经济条件),以及寻找减少或减少传染的方法。 它告诉我们,在这个星球上,我们是社会存在,因此,问题是:我们如何在 共同联想 承认并承认摆脱不平等、不自由和统治形式以及让我们以不同的方式生活的决定性必要性?

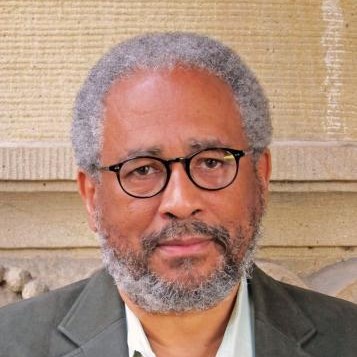

照片:布朗大学

安东尼博格斯 是作家、策展人和学者。 他是布朗大学人文与批判理论的 Asa Messer 教授和非洲研究教授。 他还是约翰内斯堡大学的客座教授,也是政治思想和批判理论、思想史和加勒比艺术领域九本书的作者/编辑。

Share

发展:植根于进化思路的概念

发展的理念出现在 1945 年后许多殖民地政治独立初期。 这一时期标志着欧洲殖民帝国体系的正式结束。 众所周知,殖民主义并没有创造出正式整合的地方经济,也没有创造出资源充足的人类基础设施来处理被殖民者的健康、教育甚至识字。 此外,各种殖民政权常常构建出严重问题的民族认同。 在政治独立的那一刻,新国家面临的主要问题之一是:它将如何处理欧洲殖民项目的所有遗产? 从许多以前被殖民的人的角度来看,政治独立作为一个真正的非殖民化项目意味着设计一个可能的未来,以满足其人民最深切的愿望。

另一方面,在许多前殖民国家内部,出现了一种围绕发展提出具体主张的话语。 到 1950 年代和 60 年代初,冷战正在进行中,地缘政治围绕着苏联共产主义与自由资本主义展开。 WW Rostow 的 经济增长阶段:非共产主义宣言 成为思考发展的一个占主导地位的概念框架,发展主要关注经济增长,是通过自由市场经济的运作构成的。

我们中的许多人将这种经济学形式称为经济思维的“镜像”方法。 它忽略了新独立国家的经济和社会状况,似乎更关心这些前殖民地将采取的地缘政治立场。 在将发展视为一个历史概念时,需要简要回顾其出现的历史基础,以及关于什么是“发展”的框架论据、辩论和实践。

许多新独立的国家都遵循这种“镜像发展”模式。 然而,很明显,许多前殖民地的经济和社会生活结构需要重新思考。 这是由这些新独立国家的政治人物和思想家所做的,这已从历史故事中抹去。 我想提及两个人:第一个是朱利叶斯·尼雷尔(Julius Nyerere),他关于发展与自由之间关系的大量著作已被遗忘。 他认为,对于 1960 年代和 70 年代的坦桑尼亚来说,创造可持续经济生活的关键是该国有能力养活自己,并通过让所有坦桑尼亚人识字来改变教育体系。 他还明确表示,“发展”是关于自由和做人的。 第二个人物是迈克尔·曼利,作为一个政治思想家和政治人物,他经常提出“发展”是关于人类平等和自由的观点。 对于曼利和尼雷尔来说,发展的一个关键方面需要改变世界经济秩序。 在这方面,他们成为联合国的核心人物,倡导所谓的新国际经济秩序。

因此,在所有关于什么是发展的辩论中,新独立国家出现了一系列反对纯粹机械经济社会观的论点和概念。 占主导地位的观点围绕一个国家的特点和基于所谓“先进”国家的经济模式绘制发展图。 或者,一些新独立国家的思想和实践传统提出了平等、自由和不同地缘政治秩序的概念。 对于尼雷尔来说,发展已经意味着“人类发展”。

现在,现在不是昨天,虽然昨天影响着现在的轮廓,那么所谓的“以人为本的发展范式”会是什么样子?

尽管它围绕着人类能力或能力的概念,但我认为有些方面确实缺失了,因为这个概念框架植根于某种进化思路,这可以追溯到探索经济与经济不同的方式。另一个然后设定“先进”、“欠发达”和“发展中”的类别。

有人可能会问:我们如何强调“人”而不是“发展”? 在我看来,今天这意味着重新思考人类生活本身以及人类生活在这个星球上的可持续性。 换句话说,虽然在政策层面,当然有必要有不同的选择,但在概念层面,我们今天面临着关于我们创造的人类生活形式的基本问题。 各种形式的不平等蹂躏世界; 我们面临着气候变化的潜在灾难性影响; 我们面临着人类生命的脆弱性,现在需要仔细和认真地思考我们作为人类是什么,以及我们已经成为什么。 人类发展的问题不仅仅是关于所谓的“不发达国家”,而是关于我们作为一个物种生活在这个星球上的问题。

与此一致,当我们这样思考时,就会出现第二组问题,这与自由经济学带来各种技术进步的想法有关,这些进步往往伴随着非同寻常的不平等形式。 在我看来,即使一个人将健康问题(这是一项人权)或教育问题(另一项人权)分开,即使从人类能力的角度思考,也有必要超越这些框架,思考什么情况实际上首先限制了这些能力。

不平等:相互联系和结构差异的动态

很明显,作为人类,引用加勒比思想家西尔维娅温特的话,我们是“叙述者”,这意味着我们生活在语言中。 这意味着我们需要开始对我们当代生活的各种形式提出批判性问题,并摆脱对某种进化过程的叙述,这种过程预计将把我们带到某个地方——一个没有被精确定义的地方。

因此,关键问题是:21 世纪人类在这个星球上的生活是什么? 在过去的几年里,人们要求被当作人对待以及要求尊严的抗议活动让我感到震惊。 我们需要问自己,这些宣言是什么意思? 他们在告诉我们什么? 我们还需要以深刻的方式思考不平等问题,因为这是一个与自由问题密切相关的问题:思考个人自由意味着什么? 这个问题不仅仅依赖于对“能力”的某种依恋。 相反,它是关于我们拥有的一系列关系——我们之间以及与国家之间的关系。 所以,人们应该问:我们需要什么样的“治理”和规则来让人们参与影响他们自己生活的决策? 这样做意味着我们开始思考不同形式的民主。 在我的工作中,我一直在争论政治的核心不是政治投票权,这种权利很重要,也需要捍卫:此时此刻,政治的核心在于尝试新的的形式 共同联想,这直接链接到团结的形式。 团结的形式非常重要,因为它们让我们能够探索不同的做法,这些做法不是仇外心理,不是由种族观念驱动,也不是由父权观念驱动,而是由某种理解驱动的,我们都以某种方式联系在一起,一个社会就是关于这些联系的。 弗朗茨·法农 (Frantz Fanon) 的作品中有一个非凡的短语,他是一位关于人类生活和自由可能性的重要思想家。 在 20 世纪中叶写作时,法农问道:“当时我的自由不是为了建立你的世界而给予我的吗?” 换句话说,我们面临的一个问题是在我们之间建立一套不同的关系,一种考虑到殖民历史,但同时寻求建立不同的生活基础的问题。 在这方面,我认为思考精英权力是如何运作的,以及权力、不平等形式、统治和自由之间的关系是很重要的。

人类发展:朝什么方向发展?

我的论点是,我们需要摆脱对人类发展的理解,这种理解植根于对人类生活的某种经济理解,并且属于对所有这些类别进行某种历史投资的类别。 我认为可以肯定地说,我们与生物圈有关的部分问题是由于我们认为我们是地球的主人,我们可以屈服于我们的意志。 当然,我们可以从历史上追溯到各种欧洲启蒙运动中的具体思想。 我们还需要将这种对地球掌控的理解映射到殖民实践创造财产观念和粗鲁的功利主义(坦率地说是不科学的)科学观的方式。

与此密切相关的是一个问题:进步的真正含义是什么? 我们是说进步是对宇宙的某种掌握,对技术的掌握,还是说进步是我们彼此建立某种关系和团结的能力? 我们不需要重新思考进步的意义吗?

在过去的几百年里,我们对人类意义的特殊概念基本上是围绕着一些人所说的 同性恋者: 人类主要是经济动物。 这是一个框架,在这个框架中,个人的竞争和自身利益凝结成一个利润统治一切的社会体系。 我认为,这种特殊的概念对地球和人类生活都是灾难性的。 无论我们是在北方还是南方,这个概念都从根本上推动了我们。 它还创造了某种男性气质。 事实上,性别问题以及父权制如何发挥作用,成为思考任何新概念的核心。 除此之外,人类生活的主要概念和实践也受到种族类别的影响。 自殖民时期以来,种族主义被巩固为人类等级划分的一种形式,一直是人类生活的一个重要特征。 现在重要的是开始讨论我们是什么,而不是作为一个身份问题:讨论不是关于某种固定的人性,而是关于什么 我们可能会成为,我们的集体责任是什么,以及它们如何受到物质供应、经济生活、技术变革和人工智能的挑战。

尽管应对健康、教育、贫困和政治参与等挑战至关重要,但此类讨论需要以重新思考我们作为人类的身份为基础。 事实上,这种重新构建可以提升其他至关重要的维度:我们与生物圈和地球其他居民的关系,以及我们在新技术系统中的角色和位置。

做人是什么?

我想说,做人就是有能力去创造,有能力重新创造自己,并以一定的自由来做到这一点,不是一种固定和冻结的自由,而是一种不断从人类视野中浮现出来的自由。那些不自由的人。 我还要强调,我们不是孤立的个体,实际上是社会存在。 因此,作为人的问题总是与创造力的可能性和人的问题有关。 做 事物,但始终与他人平等。

由于 COVID-19,我们现在发现自己所处的这种特殊情况向我们展示了保持社交距离的挑战有多大(除了使世界上许多人难以相处的社会和经济条件),以及寻找减少或减少传染的方法。 它告诉我们,在这个星球上,我们是社会存在,因此,问题是:我们如何在 共同联想 承认并承认摆脱不平等、不自由和统治形式以及让我们以不同的方式生活的决定性必要性?

照片:布朗大学

安东尼博格斯 是作家、策展人和学者。 他是布朗大学人文与批判理论的 Asa Messer 教授和非洲研究教授。 他还是约翰内斯堡大学的客座教授,也是政治思想和批判理论、思想史和加勒比艺术领域九本书的作者/编辑。