最初发表在 科学技术问题

COVID-19 大流行正在加剧美国和中国之间在包括科学和技术在内的所有领域中先前存在的紧张关系。 即使全球科技合作已成为公共卫生以及疫苗和治疗开发的核心特征,这种情况仍在发生。 两个大国之间的这种新动态是否准确地反映了一个变化的世界,是否预示着更大的紧张局势即将到来?

随着美国和中国的软实力足迹(以及越来越多的硬实力影响)遍及全球,美国和中国不同的政治和经济模式以及独特的国内和全球利益造成了日益紧张的局势。 这使许多其他国家处于与冷战期间类似的境地,当时各国发现自己不安地坐在美国和苏联这两只大象之间,朝着不同的方向拉扯。

我们不知道今天的美中紧张局势是否会陷入令人不安的现状,或者会导致两个经济巨头之间的逐步脱钩或更迅速的分道扬镳。 它甚至可能发展成更稳定和建设性的关系。 这为科学外交创造了一个机会,再次帮助弥合两个世界观相互冲突的大国之间的差距,就像冷战中发生的那样。

那个时代的科学外交的重要教训可能有助于告知如何在当前的地缘政治背景下做出最好的回应。 1945年至1991年间的科学外交在防止美苏关系恶化为相互破坏方面发挥了重要作用。 它促成了关键机构和倡议的建立,这些机构和倡议推动了支持关键协议的科学理解。 在 1950 年代、1960 年代和 1970 年代,无论是否得到政府明确支持,科学家们在确保在原本紧张的超级大国关系中保持一定程度的文明和进步方面发挥了关键作用。

一些例子是说明性的。 在国际科学联盟理事会 (ICSU) 的建议下,主要大国商定了 1957-58 年国际地球物理年,导致 1959 年签署了《南极条约》,确保南极洲成为和平科学目的的地方,而不是而不是为了剥削或军事利益。 1960 年代,苏联总理阿列克谢·柯西金和美国总统林登·约翰逊致力于建立国际应用系统分析研究所,该研究所专注于主要大国与其合作伙伴在现在日益重要的领域(如能源关系)的合作研究、水和食物。 1985年,美国和苏联成为保护臭氧层维也纳公约的两个创始签署国。 值得注意的是,即使在太空等敏感领域,超级大国之间的合作也在增加。 1975年美国阿波罗和苏联联盟号飞船在轨对接,1987年两国签署了空间合作联合协议。

无论是否得到政府的明确支持,科学家在确保某种程度的文明和在原本紧张的超级大国关系中取得进展方面发挥了关键作用。

在这个时代吸取的一个重要教训是,关注基本问题和全球进程的科学可以帮助保持联系和建立理解,即使面对日益加剧的政治和安全紧张局势。 在此背景下,包括科学院、ICSU 等国际组织和联合国技术组织在内的机构为合作提供了重要渠道。

1991 年苏联解体后,科学在外交中的作用变得更加广泛。科学外交在解决气候变化、生物多样性丧失、可持续发展和全球健康等全球问题方面发挥了建设性作用。 这些是国际科学蓬勃发展的领域,这种合作的价值显而易见。 但它们也是科学外交以公约、条约和协议的形式转化为政策的领域——最引人注目的是与政府间气候变化专门委员会的合作,它为围绕气候科学开展国际合作提供了空间,尽管气候政策的政治是更难解决。 其他协议——例如关于生物多样性和生态系统服务的政府间科学政策平台、《生物多样性公约》以及众多低调的伙伴关系——提供了在围绕棘手的全球问题的更广泛的国际政策制度得到充分解决之前,让科学参与的方式。

这就是美中日益严重的竞争的背景。 COVID-19 对健康、经济和社会的影响日益增加,以及对它们的责任的指责,极大地助长了相互猜疑和对抗。 然而,世界正在寻找大国之间的平衡感。 澳大利亚和新西兰等国家发现自己在与中国的贸易依赖与与美国的历史、安全和政治关系之间日益捉襟见肘。 严重依赖通过世界贸易组织建立的基于规则的多边秩序以及通过世界卫生组织等机构寻求技术帮助的小国担心,美中紧张局势正在破坏这一体系的核心要素。

超级大国崛起,紧张局势加剧

中国在许多科学领域迅速走向前沿。 它在建设先进的研究基础设施和熟练的技术劳动力方面投入了大量资金。 数十万中国学生、研究员和学者在西方学习。 中国现在是仅次于美国的第二大科学论文来源国,而且越来越多的论文涉及国际合着——超过 40% 的论文合着者来自美国。 这样就有了扩展东西方合作的潜在基础。

但中国崛起为超级大国并非没有诚信问题。 人们对潜在商业重要领域的科学间谍活动持谨慎态度,包括知识产权管理和技术转让。 与此同时,美国和其他西方经济体的执法机构对中国窃取尖端研究和技术持怀疑态度。 在许多西方政策圈内,所有这些都促成了一种感觉,即某些形式的科学不端行为在中国很普遍。

COVID-19 对健康、经济和社会的影响日益增加,以及对它们的责任的指责,极大地助长了相互猜疑和对抗。

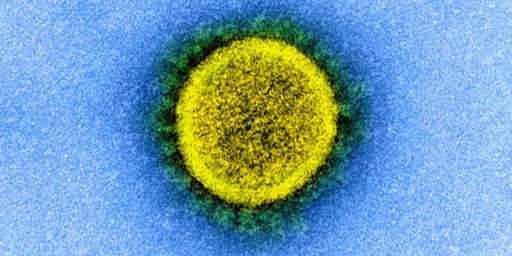

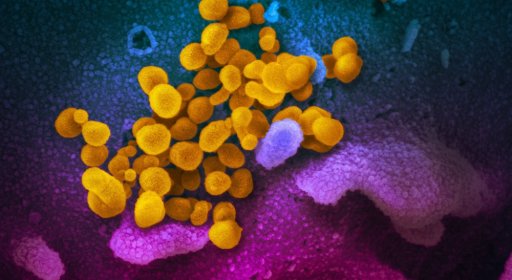

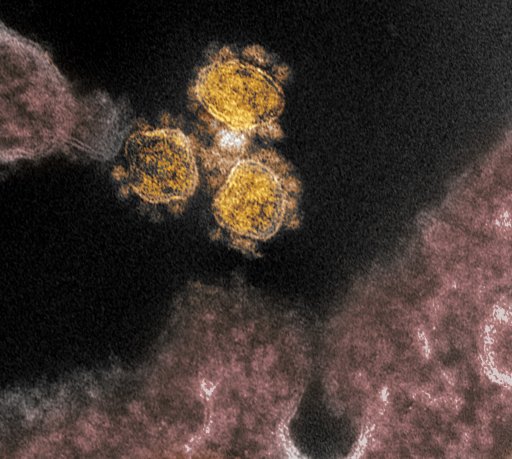

COVID-19 加剧了人们的担忧,因为人们指责中国有关导致该疾病的 SARS-CoV-2 病毒的起源和影响的数据的可用性和准确性。 但也有人担心 美国部分数据的真实性. 领先的西方科学期刊撤回了有关 COVID-19 治疗的可疑结果; 药物的选择已被政治化。 对于白宫公布的 COVID-19 死亡人数的准确性与美国疾病控制和预防中心公布的人数存在分歧。 与此同时,特朗普政府从世卫组织撤资,加剧了国际社会对疫情政治化以及旨在应对全球挑战的国际技术机构崩溃的担忧。

随着美国将重心从国际舞台转移到“美国优先”政策上,中国在联合国各机构中的存在和越来越多的多国伙伴关系填补了这一空间。 科学已成为中国扩大对国际政策和关系影响力的重要组成部分。 一个例子是“一带一路”倡议,该倡议旨在在欧亚大陆和非洲建立更紧密的经济联系,同时也建立了重要的科技组成部分,包括其自己的国际科学组织。 该倡议经常提到联合国可持续发展目标,这强化了中国的外交政策目标与全球商定的措施完全一致的看法。

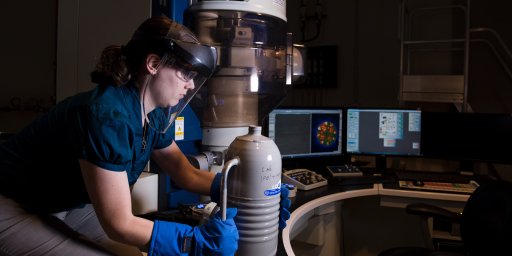

在 COVID-19 危机中,科学表现出非凡的跨越国家和组织边界的意愿。 与 2014-16 年西非埃博拉病毒爆发时不同利益相关者如何聚集在一起类似,学术组织、慈善机构和私营部门跨越国界开展合作,以发展对 COVID-19 挑战和解决方法的更广泛的科学理解。 世卫组织启动了团结试验,该试验涉及超过 35 个国家的调查人员,以及一个共享信息和数据的技术访问池。 美国国家科学院、工程院和医学院正在与一家美国非政府组织合作,帮助非洲疾病控制和预防中心就非药物干预的使用和有效性提供建议。 但与早期的健康挑战不同,COVID-19 也被用于政府官方活动中,以加剧紧张局势。 竞争正在进行中,不仅要为大流行负责,还要在国内制定对策。

科学可以利用其非正式外交工具来试图缓和紧张局势。 这将要求全球科学组织和个人科学家认识到他们对社会的贡献不仅仅是建立知识; 它还涉及建立关系和减少紧张局势。 这在今天比 30 年前冷战结束以来的任何时候都更加真实。 我们需要正式和非正式的科学外交来发挥它们在前进的崎岖道路上的作用。

鉴于双方的广泛猜疑以及对两个大国之间科学与经济竞争耦合的意识日益增强,增加和利用科学外交并非易事。 在 XNUMX 世纪下半叶的大部分时间里,美国和中国之间的紧张局势与美国和苏联之间的紧张局势截然不同。 今天,包括科学界在内的社会在各个层面都更加紧密地交织在一起。 与此同时,许多二战后机构的崩溃,以及西方民族主义和孤立主义日益增长的趋势,在支持全球问题技术讨论所需的基础设施方面留下了重大差距。

与早期的健康挑战不同,COVID-19 也被用于政府官方活动以加剧紧张局势。

但也有一些机会。 中美两国都积极参与多个多边科学组织,例如 2018 年接替 ICSU 的国际科学理事会 (ISC),并一直在寻找适应新现实的方法。 通过 ISC 制定科学合作和行为原则,可以为制定一套可广泛应用于科学的规范和标准提供一个重要框架。 它还将为科学家之间更广泛的技术讨论奠定早期基础。

1986 年切尔诺贝利核事故发生后,政治观点迥异的国家迅速达成了《及早通报核事故公约》——即使在冷战肆虐时也已签署。 科学界能否定义一个类似公约的基础,以提醒全球社会注意一种从动物跳入人类的新型生物体中出现的疾病? 这样的协议可以规定生物样本和数据的时间紧迫的共享。

ISC 及其成员拥有为此类公约制定科学标准的专业知识和无党派基础。 鉴于美国和中国的评论员都在对方的军事研究中对 COVID-19 病毒的起源提出了指控,现在可能是时候解决《生物武器公约》缺乏科学支持体系的问题了。 在公约生效 45 年后,这种缺乏支持的情况与与化学武器有关的情况明显不同。

回顾冷战的教训。 一是需要关注共同感兴趣和关心的领域和主题,例如空间、尖端能源项目和全球健康。 另一个是专注于建立机构联系,要么利用现有的科学机构,要么在机会出现时建立新的机构。 在这一努力中,非政府组织或准政府组织尤为重要。 但是,美国和苏联对南极洲和臭氧层丧失等技术性全球挑战的共同兴趣,也为克服政治不信任以寻求共同的、以科学为基础的解决方案提供了重要手段。 或许美国和中国与双方的盟友一起,可以开发新的项目和设施来探索和了解海洋的物理和生物学——虽然这通常涉及关键的战略和经济利益,但却是科学家可以工作的舞台在传统的政治场所之外一起发展更好的理解。

无论关注的领域是什么,太平洋两岸都需要认识到现状是不可持续的。 新系统和新方法对于推进科学发展至关重要,同时为外交留下重要的沟通渠道。